本ページには広告・プロモーションが含まれています。

『統計検定データサイエンス基礎』合格までの体験談

目次

要約

この記事では『統計検定データサイエンス基礎』について筆者の体験談を語っています。試験に合格するポイントを3行でまとめると:

- 学習の中心は公式テキストの例題と演習問題を繰り返し解くこと

- 解答の時間配分を学習中から身につけておく

- Windows OS を使い標準的な日本語キーボードとマウスの操作に慣れておく

です。

はじめに

近年、データサイエンスの重要性がますます高まっており、様々な分野で注目を集めています。私自身は仕事でデータ分析を行っており、より幅広い知識とスキルを身につける必要性を感じていました。そこで、データサイエンスの基礎を体系的に学ぶため、そして自身のデータ分析能力を試すため、 『統計検定データサイエンス基礎(DS基礎)』 の受験を決意しました。

試験の合格を目指す過程で、効果的な学習方法や教材選び、試験対策など、多くの学びがありました。これから同じ試験に挑戦する方々に向けて、私の合格体験を共有することで、少しでもお役に立てればと思い、この記事を執筆することにしました。

統計検定データサイエンス基礎の受験に挑戦する皆様の参考になれば幸いです!

私のスペック

私は社会人歴20年を超える会社員で、統計学に関して専門的な教育を受けた経験はありません。統計の知識は、主に独学や実務を通して習得してきました。

例えば、統計学の学習成果の一つとして、 宝くじのナンバーズ予想を通じて統計学を学ぶウェブサイト を個人的に作成・公開しています。この経験を通して、統計学の基礎的な概念や分析手法について学ぶことができていましたが普段使わない知識も多いため理解しているかと言われれば NO と言えるレベルでした。

受験した時点で私はウェブサイトのアクセスログ分析やインターネット広告の配信結果の集計・分析を行う業務に携わっています。 日常的に Excel や Python を用いてデータの整形や分析を行っていますが「サイエンス」と言える領域の仕事はほとんどありません。今回の受験で有利に感じた点は Windows と Excel の操作に慣れていることぐらいでした。

学習計画・教材・学習方法

今回の受験に向けて動き出したのは2024年9月ごろで実際の受験日は2024年12月10日でした。試験日を予約したのは11月下旬です。

およそ3ヶ月間、毎日30分から1時間の学習時間を確保しました。平日はまとまった勉強時間を確保することが難しかったため、通勤時間や休憩時間などの隙間時間を活用して学習を進めました。休日も長くて2時間くらいしか勉強していません。限られた時間の中でも、こつこつと学習を継続することを心がけました。

どうしても時間が確保できない日もあり勉強を休む日がたまにありました。

使用教材

私が使用したメイン教材は、 公式テキスト『日本統計学会公式認定 統計検定データサイエンス基礎対応 データアナリティクス基礎』 と試験に必須の Excel アプリです。

書籍は Amazon でも購入できます。下の画像をクリック・タップして Amazon のレビューなどをご覧ください。

Excel はパソコンにインストールして使う製品です。無料のWeb版では機能不足で試験の学習はできません。

Excel は単体で購入できます。価格は下の画像をクリック・タップして Amazon のサイトで確認してください。

公式テキストは出題範囲を網羅しており、各分野ごとに例題と解説がセットで掲載されているため、非常に分かりやすかったです。各章末にある演習問題も学習内容の理解度を確認するのに役立ちました。

サブ教材としては、インターネット検索を活用しました。公式テキストの解説を読んでも理解できない部分や、より深く理解したい内容について、検索して出てきたウェブサイトを参考に学習を進めました。

学習方法

私の学習方法は「繰り返し問題を解く」ことに尽きます。公式テキストの例題と演習問題を何度も繰り返し解き、知識の定着を図りました。

具体的な手順は以下の通りです。公式テキストの章ごとに手順を繰り返します。

- 公式テキストの例題を解説を読みながら解き、理解を深めます。

- 解説を読んでも分からない点は、インターネットで調べて解決します。

- 翌日以降、同じ例題を解説を見ずに解き、理解度を確認します。

- 間違った問題は解説を読み直し、再度学習します。

- 例題で100点とれるようになったら、演習問題を解き、解答を確認します。

- 演習問題は解説が無いため、間違った問題は例題の解説を参考に学習します。

- 演習問題も100点とれるまで繰り返します。

- 次の章を 1. から繰り返します

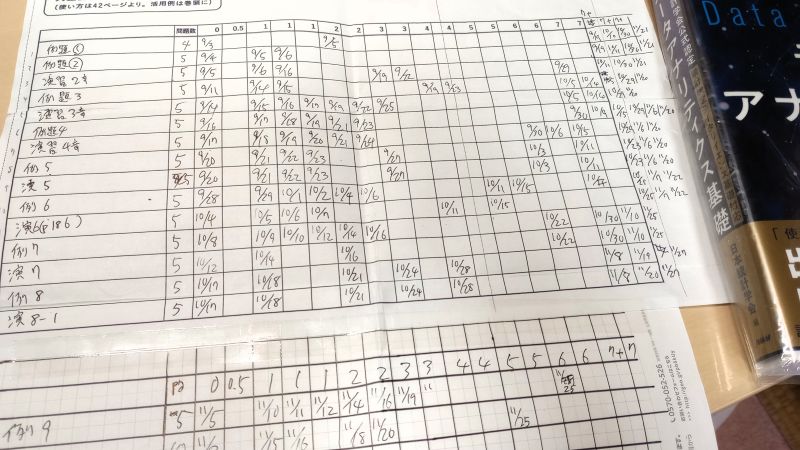

試験勉強は数十年ぶりということもあって学習を具体的にどのように進めるのが効果的なのかわからなかったこともあり、ネットの情報を探したところ 『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』 という書籍を知り、この本を買って内容を実践しました。

書籍内容の評価は下の画像をクリック・タップして Amazon のレビューをご覧ください。

暗記しておけば解ける問題が大半ですので、記憶術について、この本のおかげで効率的な学習方法を知ることができたと感じています。

下の写真は「紙1枚勉強法」の学習記録に使った手書きの用紙です。計画通りに進めることが難しく、空白の欄が多いことがその証拠です。

試験対策

試験の過去問は公開されていません。そのため、上述した通り公式テキストの例題と演習問題を繰り返し解くことが、私にとっての試験対策となりました。

試験時間は90分で、問題数は45問です。 学習時から時間配分を意識して問題を解く 練習をしていました。この事は大きな試験対策になります。

試験直前も、それまでの学習方法を大きく変えることなく、公式テキストを何度も復習するように努めました。ただし、苦手な分野については、繰り返しの回数を増やして勉強しました。

試験当日

私は午後14時頃からの受験で予約していました。夕方だと集中力が切れると思っていたので、この時間帯で正解でした。午前に空き枠があれば有給を取得してでも午前のほうがもっと集中できたかもしれません。

試験会場はパソコン スクールの一室で、10台ほどのデスクトップパソコンが設置されていました。部屋がやや狭い印象を受けましたが、試験への影響はありませんでした。

CBT方式での受験でしたが、同じ部屋には私を含めて2~3人しかおらず、パーテーションで区切られていたため、他の受験者が何の試験を受けているのか、また彼らの存在が気になることもありませんでした。確かイヤーマフ(ヘッドホン型の遮音器具)も使えたと思います。

慣れないパソコン操作に焦る

試験会場のパソコンのキーボードとマウスが、普段使用しているものと異なっているので、操作に慣れるまでに時間を要してしまいました。

特にキーボードは、普段は Ctrl キーと CapsLock キーを入れ替えていますし、日本語入力の切り替えも変換・無変換キーに割り当てて使用しているため、キー配列の違いに苦労しました。マウスも移動の速度や距離感が違うので、操作性の違いが解答作業の時間ロスにつながりました。

試験で使うことになったフルサイズのキーボードと有線のマウスのイメージ画像

時間配分を学習時に身につけていて大正解

問題を解く順番は、最初から順番通りに進めました。

受験前から決めていたことですが、難しい問題や時間のかかりそうな問題は、後回しにして最後に解くようにしました。CBT方式では解答を見直すためのブックマーク機能が利用できました。

キーボード操作に手間取ったり、学習範囲外の知識が必要で解けなかった問題がひとつかふたつありましたが、時間配分は学習時に身につけていたため、すべての問題を時間内に解くことができました。

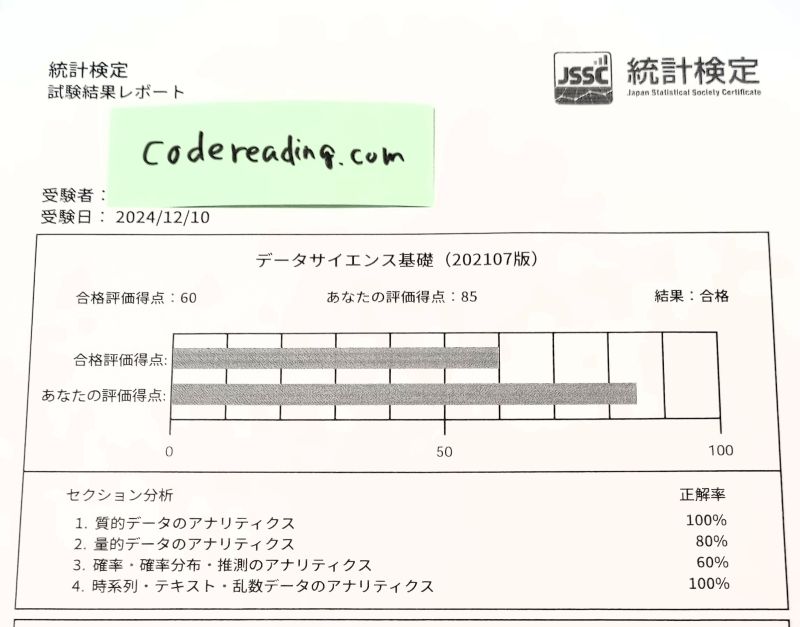

試験結果

試験結果は試験終了と同時に目の前の画面に表示されます。

私の結果は、100点満点中85点で、無事に合格することができました(合格点は60点)。

公式テキストでは重視されていなかった問題が出題されたため、公式テキストに書かれた問題の学習だけで満点を目指すのは難しいです。

試験後に試験結果レポートを受け取ることができます。

参考に私の分野別の正解率は以下の通りです。

- 質的データのアナリティクス:100%

- 量的データのアナリティクス:80%

- 確率・確率分布・推測のアナリティクス:60%

- 時系列・テキスト・乱数データのアナリティクス:100%

受験を通しての感想

良かったこと

学習方法全体を振り返ると「繰り返し問題を解く」という方法は非常に効果的だったと感じています。

公式テキストの例題と演習問題を何度も解き直すことで、知識の定着度を高めることができました。毎日少しの時間で良いので継続することが大切だと感じました。

正解率が高い分野は、この学習方法のおかげだと思います。

反省点

確率の分野では、数式の暗記が必要となるため学習中からやや苦労しました。この分野については、繰り返しの学習に加えて、数式の意味や導出過程を理解する必要性を感じました。

例題のバリエーションを増やして、記憶を引き出しやすくする工夫が必要だと思いますが、どのようにバリエーションを増やすかは難しいです。生成AIに手助けしてもらえるかもしれません。

アドバイス

試験本番では、試験会場のパソコン操作に戸惑いました。特に、キーボードのキー配列の違いは大きなハンデとなりました。これから受験される方は、日本語キーボードの標準配列に慣れておくことを強くお勧めします。マウスについても有線のスクロールホイール付きの光学式マウスに慣れておくと良いと思います。

そして、受験で使用するパソコンの OS は Windows なので mac でしか勉強できない人は操作性の違い苦労すると思います。できることなら Windows のパソコンで勉強してください。

ちなみに私の職場のことですが、統計解析の実務は未経験でエクセルも数式がほとんどわからない職員は半年ほど勉強して60点ぎりぎりで合格していました。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

最終更新日: 2025年02月23日(日) / カテゴリー: 学習・教育